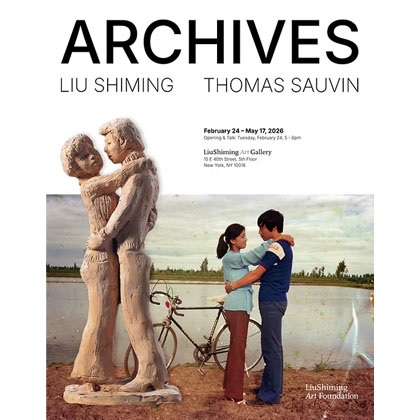

◎刘士铭作品展开幕式

◎刘士铭作品展开幕式

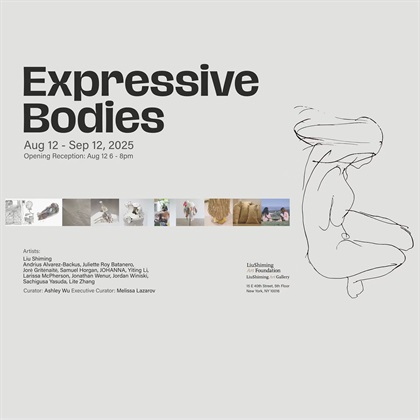

◎展览现场

似塑非塑火中情,曲折坎坷黄土晴。

世事非非是是非,维摩三轮人中行。

一、情

我的老师王临乙先生,以前多次对我说,希望看到我的个人雕塑展,遗憾的是他已于1997年夏故去。王临乙先生生前曾多次推开雕塑系的南窑屋门,进屋坐下说:“刘士铭,你的小雕塑可以办个展览,你要保存好不要丢了啊。”我闻过只是笑笑不说办也不说不办,只是随缘而渡。我的一生历经坎坷,颠沛流离,追求生活,热爱黄土黄河的风土人情和山陕地区的窑洞人情风俗,心想神往,最后来到中原经历十年体验生活中的真实的劳动人民的爱和喜怒笑骂,赤赤裸裸地表达她们的感情和爱心。虽然他们男人粗野,打骂妻儿,女人们穿着黑布衣,黑裤黑鞋,满脸风尘,头上蒙着黑手巾,风沙中农村男人女人东奔西跑,做生意跑买卖走江湖,冬日成年男女身穿黑兰棉衣,抱着孩子,背着包,拿着弦子、罗鼓,坐上铁闷子火车,沿陇海路坐火车,形成一股人流滚滚西去,到西安南去汉口。春夏再回家种地,是当地农民的老习惯。但是我看着这些敦实厚重的形象时,女人是那样真实可爱:长的眼睛大而美,粗壮窈窕的腰身,走起路来像风在刮过。有时看到她们开怀喂奶时和站在院中赤着背,胸前露着沉甸甸的大奶,汗流浃背的为老公擀面条烙大饼时胳臂用力和面,甘心情愿的劲,再看她的爷儿们蹲在地上,一手摇蒲扇,在小院里边吃边喝,心安理得的样子,孩儿们闹,和鸡飞狗跳的情景。这样的女人大多是三十多岁到五十多岁左右,思想较守旧。盘头耳边下垂长发,身体丰满健壮矫健,红黑的脸膛,但很俊,她们很喜欢穿紧小绣着花的布鞋,针线活作的真好,很密,我曾经请她们给我做过两双布袜子和一件小夹袄,夹袄的小口袋上还绣了一个小老虎,还给我用白线在鞋垫上纳出卐字形组合图案精致极了。

这些活生生的男人、女人深深地烙在我的记忆深处。也是我想创作的不断的根。我做的小陶塑是不拘形式,和什么泥都用,只是憋不住地想把记忆中的形象拼命快快地抓出来,用最快的速度在瞬息间捏出来。不要形的工细完整,而是印象中的人物活现出来。如此我在电窑十五年(1980-1994年)中不分严寒酷暑,每天要潜心静坐,用泥条追捕这些生活中的情景和形象,只有在能够忍受寂寞中,才能忘我地、得意忘形地用泥条记录下这些使我在青年时代抛弃一切追求至今心甘情愿。正如鲁智深的一句唱词是“芒鞋破钵随缘渡”。因此我刻了一个小木雕自刻像。

二、缘

人的一生能脱生为人是很难的,能得到一次生命机会正如半空中一条线串过空中的一个针眼,其难可想而知。我喜爱雕塑是在小时候看和尚念经时挂的水陆画和出殡时的纸人纸马,还有手舞三节棍能够在推动前进时旋转的大鬼、小鬼,还有好看的丫头们、老妈儿们的扎纸人形象。少年时到东狱庙去看泥胎神像和东狱大帝夫妇塑像,大殿里还有两个大鬼肩挑两个大口袋,口袋有很多洞,洞里露出娃娃头,有很多小娃娃的头,印象很深,门上的大铁算盘可以活动算珠。还有《你可来了》四个触目惊心的大字。就是这个算盘和这句话给我一生中打下创作构思的基础。《你可来了》,《我来了》这是用形象语言震撼人心创作的民族手法。我最喜欢去雍和宫北海看天王殿,小西天看佛像,到小西天极乐世界看山洞里的罗汉。那里人很少,一个人在罗汉中转来转去,走到殿顶时上写极乐世界。心中感到空空荡荡。记得1943年我在白塔寺地摊上花很少的钱买了一约20公分大的铜佛像,是喇嘛教中的大威德男女双身像,牛头六臂双身互抱裸铜像,如获至宝,拿回家中藏起,自己看着这个精工刻过的铜像精细而具体,比例结构准确。那时我不懂雕塑,但是拿在手里感到这个立体的雕塑感觉是可以摸到的、看到的、实实在在的东西。它就是人体雕塑的启蒙老师。经过很长一段时间,不知不觉的,这个像就再也不见了,至今想到它仍很惋惜。物有聚散得失,人有悲欢离合,一切都是有缘就自然相会,无缘和缘尽了,就自然消失得无影无踪,一切皆可遇而不可求。我从1980年至1994年在美院雕塑系电窑屋15年中作了多少件小东西,烧成陶多少件自己也没数过,大约五百余件,如果一年按50件算,还要多些。但15年中随作随烧,也有些是人家喜欢要走的,也有展出时收回中丢失了,也有的是被人爱而窃之,加上进修班和学生离校时叫我给作一件,有时他们自己把泥弄好拿来我作了烧成给他们作纪念品,至今保留下来的大大小小可能200至250件,大多数无釉、素烧温度在1100℃-1180℃,每次烧6小时才成。有时烧崩了很多,愈是自己最得意的东西就偏碰上一开窑时断成半截或一些碎片,陶是火的艺术,由不得人的意愿,有时不碎也可能出现裂纹、裂口,这时只好粘起来,真是多破少成,每次烧到300℃前都是提心吊胆就怕窑中有响声,有响声就是崩了,烧到900℃-1000℃时可以看到窑孔内一个个烧得金色的透亮的陶塑,真是美极了,这种火候的美和即将成功的喜悦就是再累再辛苦也全都忘了。成败关键在炉火升温要慢,使陶泥中的结晶水蒸发出来,此关一过就平安无事了。我的小雕塑是生活情感的寄托,而不是雕塑造型的表面。此次能够在雕塑系展出一是教学需要,同时王临乙先生的愿望也实现了,并以此画册献给母校和雕塑界,也是在我的儿子刘伟资助和雕塑系的老师们的鼎力相助下使我完成多年夙愿。为此我曾思绪万千,彻底不眠。向大家深深致谢。